弊社(アプリスイート)が支援した AppSheet (アップシート) 導入事例の紹介です。この事例では、従業員約20名の産業用機械設計・組立・施工を手がける製造業A社において、内製化支援プランによりAppSheetアプリの開発をサポートしました。Excelファイルと販売管理パッケージソフトのデータ連携ができない課題を解決し、受注管理と勤怠管理を統合したシステムを内製化しました。

専用Q&Aアプリによるテキストベースの技術サポートと定期的な1on1相談による内製化支援を行い、お客様が自立してアプリの改良・運用を継続できる体制を構築しました。

💡この事例のポイント💡

- Excelとパッケージソフトのデータ分離問題をAppSheetで統合管理し解決

- 内製化支援により受注IDによる原価計算のための情報一元化を実現

- アプリ導入を契機とした業務フロー全体の見直しで真のDXを達成

本ブログ記事及びサンプルデータの著作権は、当社に帰属します。AppSheetを学習する目的での個人使用を除き、無断での複製、転載、改変、翻案、公衆送信等の利用を禁止します。詳細は、ウェブサイト利用規約をご確認ください。

目次

1. 事例概要

A社は産業用機械の設計から組立、現場施工まで一貫して手がける製造業で、顧客からの引き合いに対して個別設計・カスタマイズによる対応を行っています。

既存システムでは、受注管理をExcel、仕入管理を販売管理パッケージで別々に運用しており、社内データベースに原価に関するデータが蓄積されているものの、受注情報と紐付いていないために、原価計算の際にデータ収集に手間がかかっていました。また、勤怠管理は紙ベースで行われており、案件別の人工計算が困難な状況でした。

事例概要

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 業種 | 製造業(産業用機械設計・組立・施工) |

| 社員数 | 約20名 |

| アプリ種別 | 受注管理、勤怠管理 |

| 背景 | Excelと販売管理パッケージを使用して受発注管理を運用していたが、手書きの帳票が多く、システム間の連携が難しかった。 |

| AppSheetでやりたいこと |

|

| 契約内容 | 内製化支援プラン |

| 開発期間 | 4ヶ月 |

| 開発範囲 | 狭 ★★☆ 広 |

| 開発難易度 | 低 ★★★☆☆ 高 |

| 運用難易度 | 低 ★★★☆☆ 高 |

2. AppSheetを選定した理由

2-1. 既存業務の課題

システム間連携の問題

受注管理はExcel、仕入管理は販売管理パッケージという異なるシステムで運用されていたため、案件の収支を統合して把握することが困難でした。販売管理パッケージでは案件別管理に必要な受注IDとの紐付けができず、仕入データと受注データを関連付けることができませんでした。

手書き帳票からの転記作業

現場での勤怠記録は紙の日報に手書きで記入した後、社内データベースに転記する二重作業が発生していました。この過程では転記ミスが生じるリスクも抱えていました。

原価計算の複雑化

案件別の原価計算を行う際には、社内データベースから受注IDを使って仕入データや人工データを個別に収集する必要があり、正確な収支把握に多くの時間を要していました。

2-2. AppSheet 選定の決め手

システム統合による一元管理

従来、Excelと販売管理パッケージで行っていた受注管理と仕入管理をAppSheetに移行し、受注IDをキーとして統合管理を目指しました。

内製化による継続改善

担当者の方はSQL文やスクリプト言語を扱える技術的素養をお持ちで、データ構造やリレーションシップについても深く理解されていました。本業と並行しながらも効率的に開発を進められるツールとして、AppSheetが最適でした。

3. AppSheetでやりたかったこと

3-1. 受注台帳アプリ

案件ステータス管理機能

受注案件の進捗状況を適切に管理するため、各状態の遷移に条件を設定しました。例えば、特定の状態変更には見積金額と受注金額の整合性チェックを組み込んでいます。

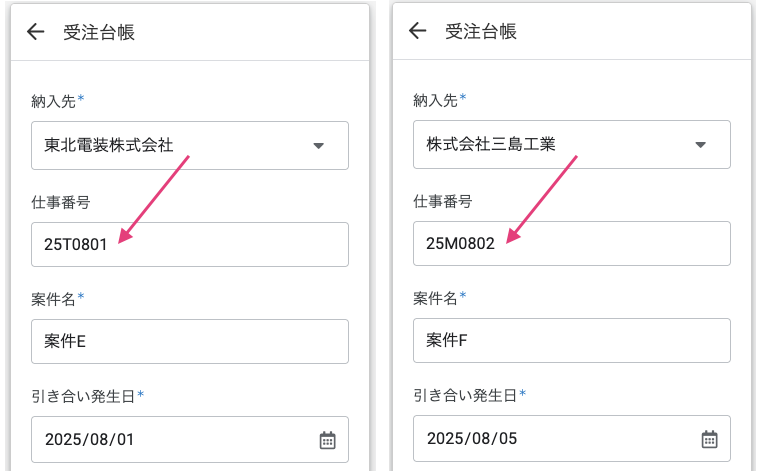

仕事番号自動生成システム

受注案件には個別に一意の番号である「仕事番号」を採番します。この仕事番号の採番について、一定の採番ルールに基づいて計算式を使用した自動採番機能を実装しました。これにより、手作業での採番ミスを防止し、一意性を確保しています。

見積・受注管理機能

見積書・注文書のPDFファイル管理機能を実装し、見積金額と受注金額の整合性を計算式で判定できるようにしました。データの不整合を早期に発見し、適切な対応を取れるようになっています。

3-2. 日報アプリ

勤怠と案件の紐づけ

各社員の日報に仕事番号を割り振ることで、案件別の工数(人工)を正確に把握できるシステムを構築しました。出退勤時刻から自動的に労働時間を計算し、通常・残業・休日・深夜の各区分で時間集計を行います。

承認ワークフロー

管理者による日報承認機能を実装し、承認後は編集不可とすることでデータの整合性を保っています。一般社員は自分の日報のみ作成・編集可能で、管理者は全社員の日報を閲覧・承認できる権限設定を行いました。

自動時間計算機能

勤務形態(通常出勤日・休日・法定休日)に応じた割増率を自動適用し、12:00~13:00の休憩時間は自動除外されます。深夜時間帯(22:00以降)の割増計算も組み込み、正確な人件費計算を実現しています。

3-3. 技術的な工夫点

データ整合性の確保

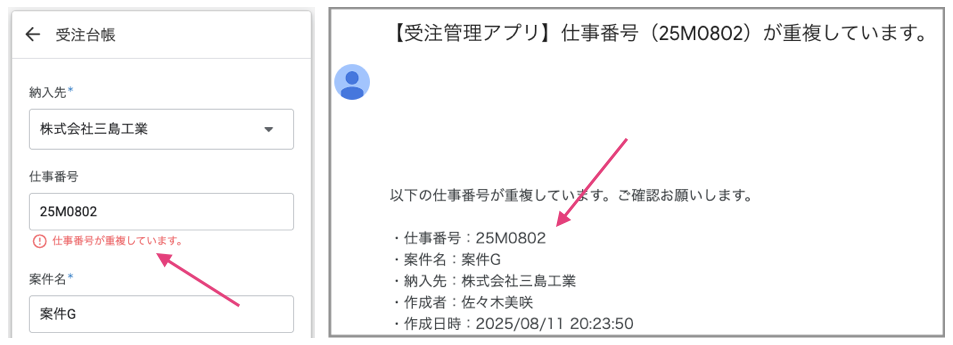

仕事番号は仕様上重複が許されないため、Valid_If制約に計算式を設定して重複チェック機能を実装しました。万全を期すため、Automationによる重複監視システムも構築し、重複が発見された場合には即座にメール通知が送信される仕組みを整えています。

ER図による設計最適化

プロジェクト開始時に、担当者の方にER図作成ツール「draw.io」をご紹介し、基本的な操作方法をレクチャーいたしました。担当者が自らER図を作成された後、弊社でデータ構造の診断を行い、設計を固めてから本格的な開発に着手するという効率的なアプローチを取ることができました。

Desktop modeとモバイルの操作一貫性

開発時期がちょうどDesktop modeのプレビューリリース直後だったため、多数のバグやモバイル版との動作差異に直面しました。ユーザーがどちらの環境でも快適に使用できるよう、様々な技術的回避策を検討・実装し、安定したアプリケーションを提供することができました。

3-4. 内製化支援の特徴

専用Q&Aアプリによるサポート

技術的な質問や開発中の疑問に対するテキストベースサポートとして「アプリQ&A」サービスを提供しました。当初はGoogleサイトで運営していましたが、弊社からの回答では詳細な解説のためにスクリーンショットを多用しており、画像データによってサイトが重くなり対応が困難になりました。そこで専用のAppSheetアプリを新たに開発し、Q&Aを体系的に管理できる知識ベースとして活用いただきました。

1on1技術指導による実践的な問題解決

担当者はAppSheetの開発において既に高いスキルをお持ちでしたが、さらに「なぜそうなるのか」「どのような考え方で実装すべきか」といったAppSheetの機能や設計思想の深い理解を求められていました。1on1技術指導では、このようなAppSheet特有の考え方やクセを重点的に扱い、より実践的で効率的な問題解決手法を身につけていただくことができました。

4. 導入効果

4-1. アプリでできるようになったこと

受注・仕入・日報の一元管理

受注台帳アプリと日報アプリにより、従来別々に管理されていた受注データ(Excel)、仕入データ(社内DB)、日報を仕事番号で紐付けて一元管理できるようになりました。これにより、案件別の収支計算にかかる業務を効率化できました。

受注案件の包括的管理

受注台帳アプリでは、受注案件のステータス管理機能により進行状況を可視化し、受注に紐付く見積書、注文書、請求書などの書類を体系的に管理できるようになりました。また、見積金額と受注金額が一致しているかどうかを自動的に判定し、データの整合性を確保できるようになりました。

勤怠管理のデジタル化と人工計算の自動化

日報アプリでは、紙ベースの勤怠管理を完全にデジタル化し、仕事番号と紐付けることで案件別の人工計算を自動化しました。手作業での転記作業が不要となり、正確な労働時間の集計と原価計算のためのデータ整備が実現しました。

4-2. 事例から得られた学び

業務フロー可視化による真のDX実現

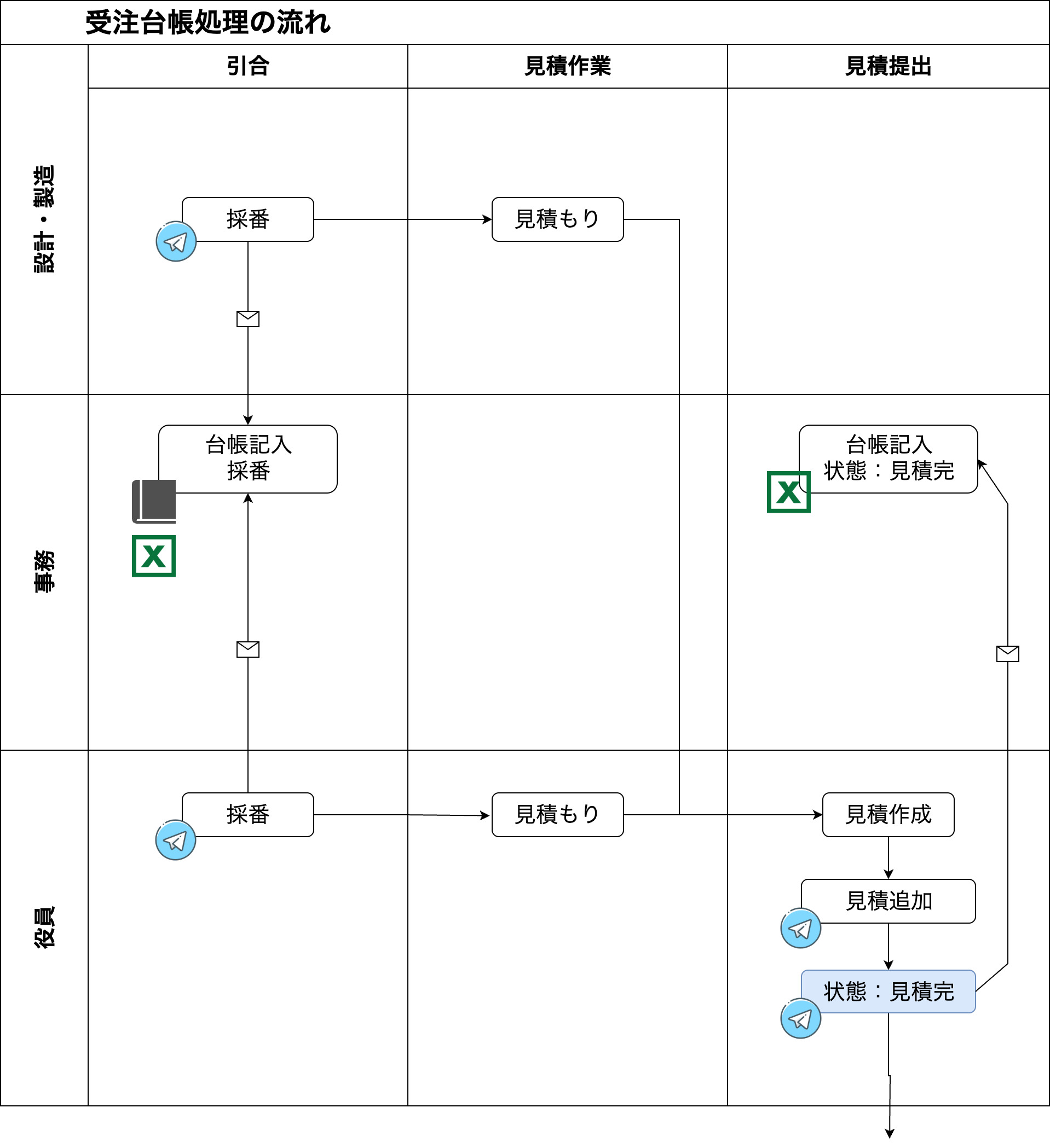

プロジェクトを通じて、担当者には業務フロー図作成ツール「draw.io」の活用方法もお伝えしました。担当者は受注案件の処理フローを詳細に図式化することで、各段階で誰がAppSheetを操作し、どのような価値を生み出すのかを明確にされました。この取り組みは単なる業務の可視化にとどまらず、「そもそも誰がいつ何をすべきか」という業務プロセス自体の見直しにもつながりました。

真のDXとは、単にデジタルツールを導入することではありません。ITの導入を契機として業務フロー全体を再検討し、組織全体の効率性を向上させることこそが本質です。担当者は完成した業務フロー図を使って全社員に丁寧な説明を行い、「なぜAppSheetを使うのか」「どのような改善効果があるのか」を具体的に示されました。この地道な努力により、全社員がAppSheetを日常業務の一部として自然に受け入れ、継続的に活用する体制を構築することができました。