弊社(アプリスイート)が支援した AppSheet (アップシート) 導入事例の紹介です。この事例では、従業員約1,600名の東証プライム上場製造業A社において、7ヶ月間の内製化支援により設備保全業務のAppSheetアプリを開発しました。専用の設備台帳システムとスプレッドシートで個別管理していた設備保全案件を統合し、設備保全スタッフと現場作業者、管理職が情報共有できるシステムを構築。Googleカレンダー連携による工事日程管理と、承認メール送信機能による業務効率化を実現しました。

7ヶ月という長期間の内製化支援では、段階的な機能実装で担当者自身が継続的にアプリを改善できる技術力の移転を行いました。テストリリース後の課題だった展開と浸透について、アプリスイートの支援とともに担当者の方の工夫により利用率100%を達成し、日常的に使われるアプリとして浸透しています。

💡この事例のポイント💡

- 7ヶ月の段階的内製化支援で年間1,500件の設備保全案件の進捗管理システムを実現

- 50名以上の課内メンバー全員が利用率100%で日常業務に完全定着

- 現場の習熟度に合わせて機能難易度を調整することで展開・浸透に成功

本ブログ記事及びサンプルデータの著作権は、当社に帰属します。AppSheetを学習する目的での個人使用を除き、無断での複製、転載、改変、翻案、公衆送信等の利用を禁止します。詳細は、ウェブサイト利用規約をご確認ください。

目次

1. 事例概要

A社は複数の事業を展開する製造業で、複数の工場を展開しています。各工場では製造設備の保全業務があり、設備の故障による操業停止を防ぐため、計画的な保全活動を実施していました。

しかし、設備台帳システムと現場のスプレッドシートが分離しており、設備保全スタッフ、現場作業者、管理職の間での情報共有が困難な状況でした。また、承認フローが手動で行われているため、案件の進捗把握や承認状況の管理に時間がかかっていました。

事例概要

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 業種 | 製造業(東証プライム上場) |

| 社員数 | 約1,600名 |

| アプリ種別 | 案件管理、設備点検 |

| 背景 | 社内機械設備の保全業務を専用の設備台帳システムとスプレッドシートで管理していたが、設備保全スタッフと現場作業者、管理職が情報共有できるようにしたかった。 |

| AppSheet でやりたいこと |

|

| 契約内容 | 内製化支援プラン(GAS開発を含む) |

| 開発期間 | 7ヶ月 |

| 開発範囲 | 狭 ★★☆ 広 |

| 開発難易度 | 低 ★★★★☆ 高 |

| 運用難易度 | 低 ★★★☆☆ 高 |

2. AppSheet を選定した理由

2-1. 既存業務の課題

情報共有の分断

設備台帳システムで設備の基本情報を管理していましたが、実際の保全案件の進捗状況や工事予定についてはスプレッドシートで個別管理されていました。スプレッドシートでは案件進捗状況をダッシュボード形式で一覧できなかったため、設備保全スタッフ、現場作業員、管理者の間で、案件進捗の全体状況をリアルタイムで共有しにくい状況でした。そのため、進捗確認や状況共有に多くの時間を要し、効率的な設備保全業務の推進に支障をきたしていました。

手動承認フローの非効率性

案件の各段階で複数の承認者への承認依頼が必要でしたが、これらすべてが手動で行われていました。承認状況の把握も困難で、どの案件がどの段階で止まっているのか、誰の承認待ちなのかの確認に時間を要するなど、業務が非効率でした。

2-2. AppSheet 選定の決め手

AppSheet への習熟度と内製化への適性

担当者の方は非エンジニアの設備保全スタッフで、アプリ開発も未経験でした。ご相談をいただいた時点で、担当者の方は既に「AppSheetなら、やりたいことができるのではないか」という関心を持ち、弊社の技術ブログで学習しながら試作アプリを開発されていました。しかし、「実際に試作してみたが、このやり方で正しいのか、もっと良い方法があるかもしれない」と感じられ、専門家のアドバイスを求めて弊社にご相談いただきました。

実際に試作アプリを拝見したところ、データがマスタとトランザクションで適切に区別された無駄のないテーブル構成となっており、基本的なアプリ設計ができていました。また、スライス、Format rules、アクションといったAppSheetの機能も適切に使用されており、基本的なスキルが既に身についていることが確認できました。

技術指導による実現可能性

基本スキルが習得済みであったため、データ構造の一貫性・整合性の確保、高度な実装テクニック、応用的な機能開発を指導することで、実現したい要件を満たすアプリが構築できると判断しました。また、担当者の方はアプリのユーザーでもあったため、AppSheetの知識とスキルが身につけば、業務課題を的確に機能に反映させることができると考えました。加えて、内製化により開発・運用費用を抑えられることも、お客様にとって大きな魅力となっていました。

Google Workspaceとの親和性

社内ではGoogleカレンダー、Gmail、Googleドライブなどの基本的なGoogle Workspaceサービスが既に浸透しており、GoogleフォームやGoogleチャットも積極的に活用されていました。このため、AppSheetで開発するアプリも既存の業務フローに自然に組み込むことができ、Googleカレンダーとの工事日程連携やGmailでの承認メール送信といった機能をスムーズに実現できることも決め手となりました。

3. AppSheet でやりたかったこと

3-1. 実現した機能

案件進捗管理システム

担当者の方は、本業の設備保全管理の傍ら少しずつ地道に内製化を進めて、設備保全案件の進捗状況を一元管理するアプリを構築しました。案件の基本情報(案件番号、案件名、担当者、関係者、工場、工程)から進捗状況まで、約1,500件/年の案件を管理できるシステムです。進捗の各段階について予定を作成しておき、実際の完了日と比較することで予実管理を可能にしました。進捗状況は担当者別・工場別にダッシュボード表示され、滞留案件の早期発見が可能になります。

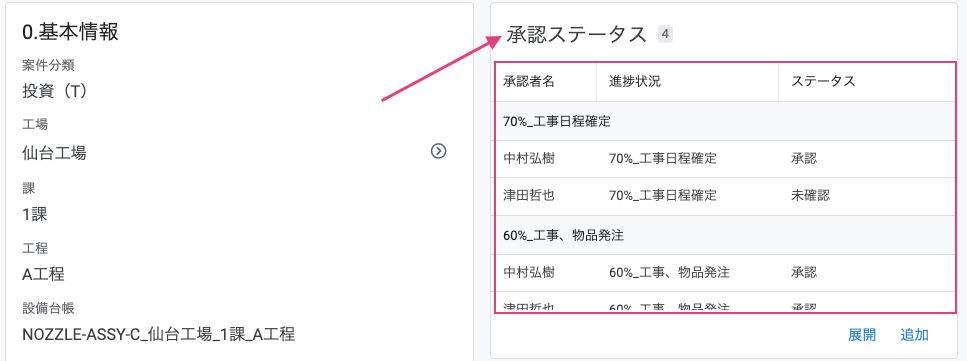

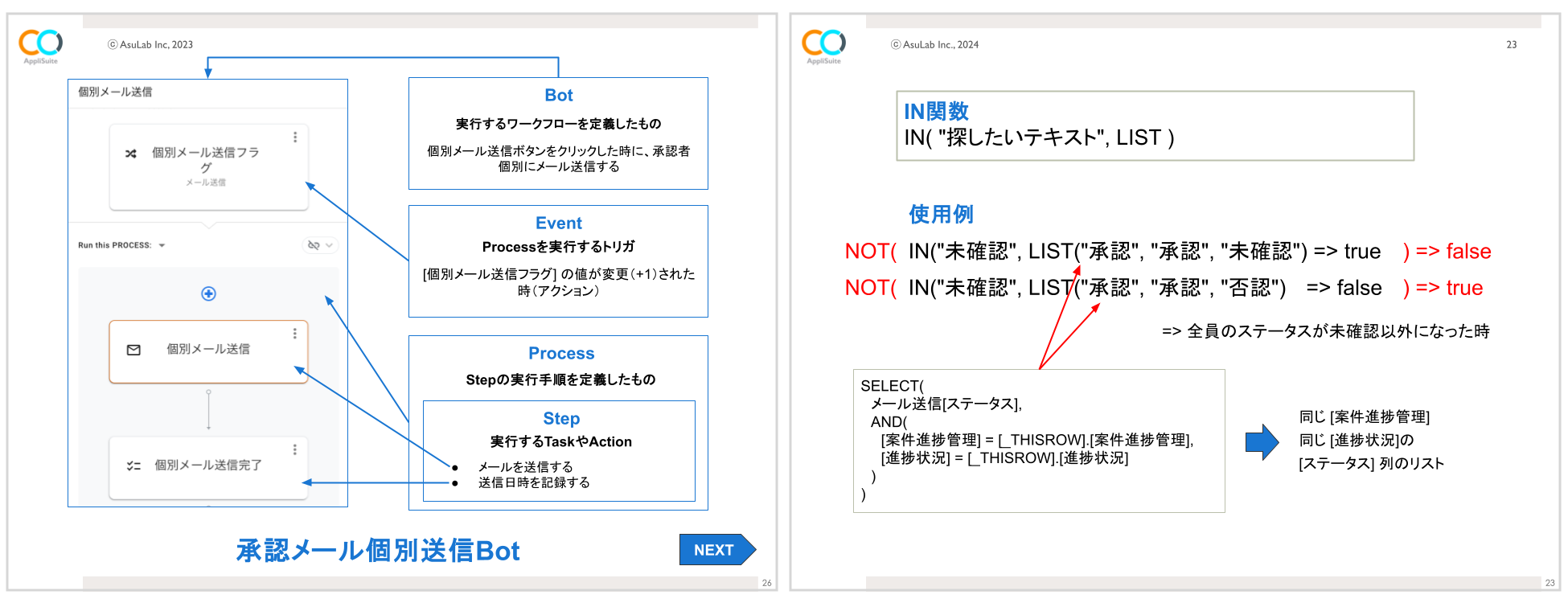

承認ワークフロー

案件の各段階で承認者へのメール送信機能を実装しました。仕様書作成完了時、見積受領時、発注完了時、工事完了時など、設定されたタイミングで関係者に承認依頼メールを送信できます。承認者は個別に未確認・承認・否認のステータスを選択でき、全員のステータスが未確認以外になると担当者に通知される仕組みです。

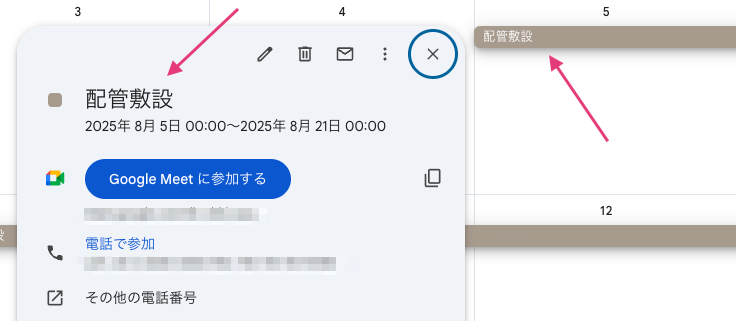

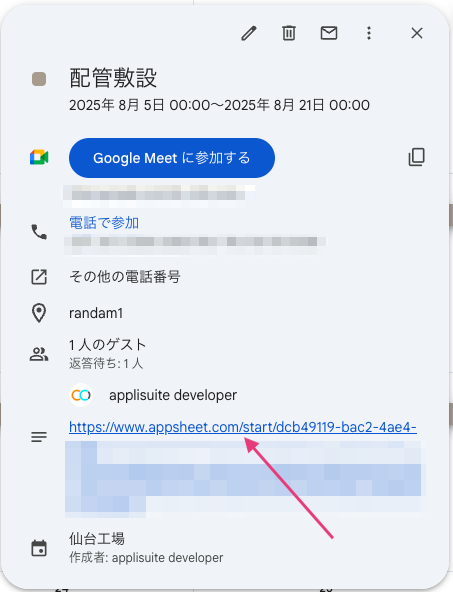

Googleカレンダー連携

案件レコードと紐付く形でGoogleカレンダーに工事予定を登録する機能を開発しました。Googleカレンダーで工事予定を開くと、説明欄にリンクが表示され、AppSheetの該当案件レコードに直接移動できる仕組みになっています。これにより、工場全体での工事スケジュール把握と関係者への周知が効率化されるとともに、カレンダー上で工事予定を確認しながら詳細な案件情報にスムーズにアクセスできるようになりました。

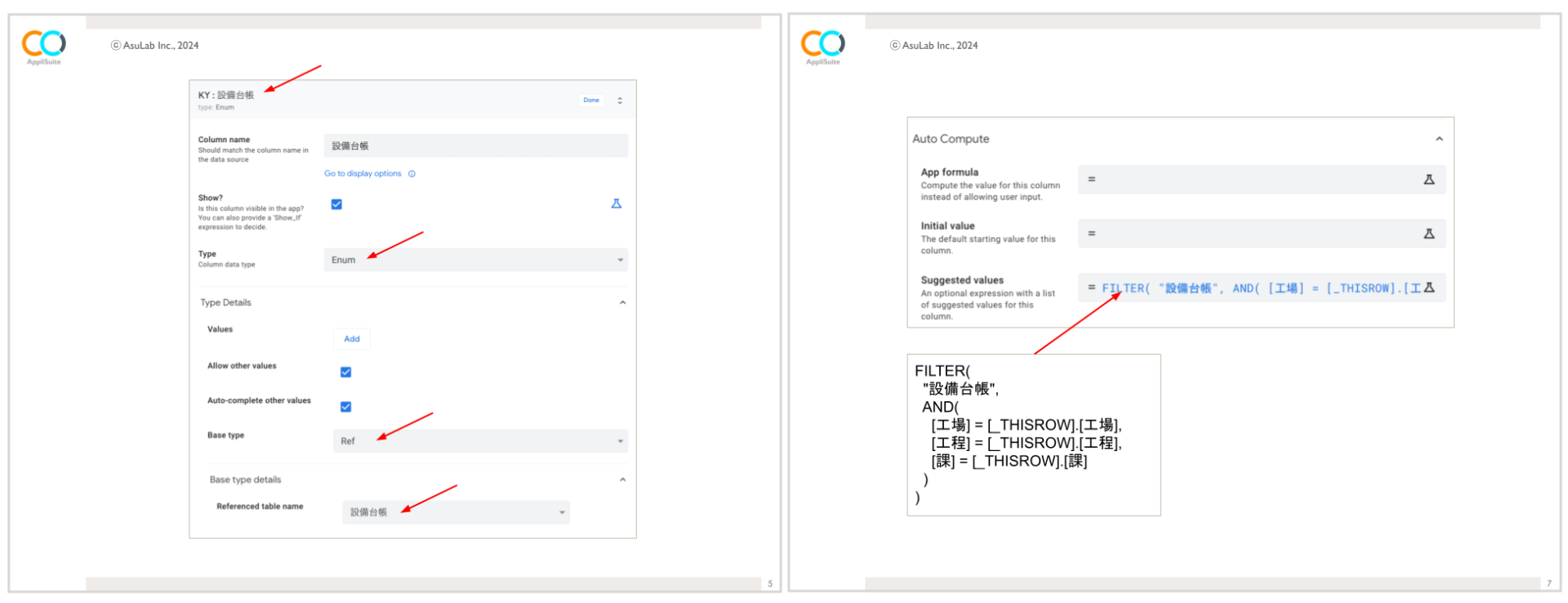

KY(危険予知)記録連携

安全管理のためのKY記録とAppSheetアプリを連携させ、緊急案件が発生した際に、KYの対応状況変更をトリガーとして自動的に案件レコードを作成する機能を実装しました。また、緊急案件を追加した時には、AutomationとGASを使用して案件フォルダが自動作成される仕組みも構築し、緊急時における迅速な対応と情報管理の効率化を実現しました。

3-2. 技術的な工夫点

承認メール送信機能

承認業務の効率化において最も重要だったのは、単純なメール送信機能だけでなく、承認者の承認ステータス(未確認・承認・否認)を可視化することでした。この要件を実現するため、メール送信専用のテーブルを新たに作成し、案件進捗テーブルと連携させることで送信メールを個別に管理できる仕組みを構築しました。承認者へのメール送信では、繰り返しアクションのテクニックを活用し、複数の承認者に対して効率的にメールを配信できるよう設計しました。

Googleカレンダー連携

工事日程管理では、工場別に専用のGoogleカレンダーを用意し、それぞれをAppSheetのデータソースとして追加しました。Googleカレンダーをデータソースに追加する場合、1カレンダーにつき1テーブルが必要となるため、工場数が多いとテーブル数の増加によるアプリパフォーマンスへの影響が懸念されました。幸い工場数がそれほど多くなかったため、工場別カレンダーの追加で対応できましたが、技術的な回避策としてGASを使用したGoogleカレンダー連携の方法についても併せて解説しました。

案件とカレンダー予定の紐付けでは、担当者の考え方や現場の意見を重視して実装しました。特に、予定の説明欄に案件のディープリンク(クリックするとAppSheetが開いて該当案件の詳細が表示される機能)を設定したのは、現場からの実用的な提案でした。

Google Apps Script(GAS)の活用

KYの緊急案件で必要となるフォルダ自動作成機能については、GASを活用して実装しました。弊社でコードを作成し、1on1技術相談において手順書と指導のもとで担当者の方に実装していただきました。また、AppSheet APIを使用した一括処理の実装についても技術移転を行い、今後の運用で活用できるスキルの習得をサポートしました。

4. 内製化支援における指導内容

データ構造とテーブル設計の最適化

担当者の方が既に試作品を作成されていたため、支援の開始時点ではその試作品をベースに作業を進めました。まず、データの一貫性と整合性を向上させるため、マスタテーブル(設備台帳、工場、担当者)のID(KEY)統一やテーブル間のリレーションシップ設定(Ref)の確認を行いながら、アプリの基盤となる骨組みを固めていきました。

機能開発では段階的なアプローチを重視し、基本的な案件進捗管理から始めて、承認ワークフロー、カレンダー連携、KY連携と順次機能を追加していきました。各機能の実装後は小規模なデータでテストを行い、動作確認を徹底しました。開発過程で解決できない課題や理解が困難な部分については、アプリQ&Aでの質問や1on1技術相談を活用して解決する開発プロセスを確立し、担当者の方が確実に理解しながら機能を積み上げられるよう配慮しました。

1on1技術相談

月1〜2回の定期的な1on1技術相談では、AppSheetの技術的な課題解決にとどまらず、業務要件の整理から実装方針の決定まで幅広くサポートしました。相談の際に技術的な質問が出た場合は、実際にアプリを共有して設定内容を確認し、問題点を具体的に指摘しながら改善策を解説しました。特に高度な機能実装が必要な場面では、開発用アプリを使用してライブでハンズオン開発を行い、その手順をGoogleスライドで整理することで、後日の振り返りや復習ができる環境を整えました。

段階的な機能実装指導

プロジェクト開始時にアプリの仕様を詳細に確認し、スコープと難易度を踏まえた開発スケジュールを策定しました。実装は案件進捗管理の基本機能から着手し、承認メール送信機能、Googleカレンダー連携による工事日程管理機能の順で進めました。主要機能の実装時には、AppSheetの機能解説と実装手順を詳細に説明し、担当者の方が単に作業手順を覚えるのではなく、仕組みを理解した上でハンズオン開発に取り組めるよう指導しました。

5. 導入効果

5-1. アプリでできるようになったこと

情報共有の一元化

設備保全案件に関する全ての情報がAppSheetアプリで一元管理されるようになり、設備保全スタッフ、現場作業者、管理職の誰もが最新の進捗状況を把握できるようになりました。従来のスプレッドシートでは困難だった工場別・担当者別での一覧表示や、進捗状況のリアルタイムでのダッシュボード表示が可能になり、案件の全体状況把握が格段に効率化されました。

工事スケジュールの可視化

工場別Googleカレンダーに工事予定が登録されることで、工場全体での工事スケジュール管理が効率化されました。案件と工事予定が紐付いているため、案件レコードから工事予定の確認ができ、逆にGoogleカレンダーから案件詳細へのアクセスも可能になりました。これにより、関係者への周知が円滑になり、工事に関わる情報の一元的な管理が実現されています。

5-2. 展開と浸透に向けたポイント

アプリ完成後の課題:展開と浸透

アプリのベータ版が完成しテスト段階に進んだ後、担当者の方が直面した最大の課題は、アプリを利用してほしいメンバーになかなか試用してもらえないことでした。上長のバックアップもあり、新年度から設備保全管理業務をスプレッドシートから AppSheet に移行することが決定していましたが、それまでにすべてのユーザーがアプリの使用手順を身に付け、業務を遂行できる状態にしておく必要がありました。

アプリスイートのサポート:移行計画の提案

この状況を受けて、弊社では展開と浸透を明確に定義し、具体的な目標設定を提案しました。

- 展開:アプリを利用してほしいメンバーが全員利用すること

- 浸透:アプリによる進捗管理が日常業務の一部になること

これらの定義に基づき、展開目標として利用率100%、浸透目標として新規案件入力100%を掲げました。これらの目標達成に向けて移行計画のひな形を作成し、具体的な提案を行いました。

弊社が提案した移行計画の中核となったのは、利用体験会の定期開催でした。毎週決められた曜日に体験会を開催し、全員をアサインすることで、体験を通じてアプリを理解してもらい、利用率を向上させることを目的としました。体験会では、進捗ステータスの変更、工事予定のGoogleカレンダー登録、承認メール送信といった主要機能について、ユーザーに実際の操作を体験してもらう内容としました。

担当者の工夫:現場のレベルに合わせて機能を絞り込む

弊社の提案を参考に、担当者の方がアクションプランを策定し、施策を実行していただきました。特に重要だったのは、担当者の方が現場の運用レベルを考慮して体験会の難易度を調整されたことです。ITリテラシーが低いユーザーの場合、アプリにサインインできないこともあるため、アプリ操作以前の基本的な問題から丁寧に解決していきました。

アプリ操作の体験では、ステータス変更とGoogleカレンダーへの工事予定追加を全員が必ずできるように内容を絞り込みました。一方で、難易度が高い承認メール送信については後回しにし、アプリ操作の習熟度が上がってから指導するよう変更しました。

承認メール送信機能は、現在稼働中の案件進捗管理アプリでは使用していません。この機能は高度で運用が難しく、ユーザーの習熟度が低い段階では、正しく操作できずにデータの不整合や意図しないメール送信といった不具合発生のリスクがあります。また、ユーザーに従来の方法よりも非効率であると思われると、展開と浸透の妨げになってしまいます。現場の運用レベルと習熟度に合わせて機能の難易度を調整するという担当者の方の判断は、非常に適切で素晴らしかったと思います。

利用率100%、日常業務の一部に

現在、このアプリは50名以上いる課内のメンバー全員が利用しており、利用率100%を達成しています。日別利用者数は常に30名以上となっており、アプリによる進捗管理が日常業務の一部として完全に定着していることが確認できています。段階的なアプローチと現場目線での機能調整が、確実な展開と浸透につながった成功事例といえます。